【科普知识】警惕胃肠息肉:沉默的癌前病变,切莫姑息养“癌”

作为消化道健康的“隐形杀手”,胃息肉和结肠息肉早期常无症状,却可能在数年至数十年内悄然癌变。小金县人民医院内镜中心提示:息肉≠小问题,科学干预是阻断癌变的关键!

1、息肉是什么?

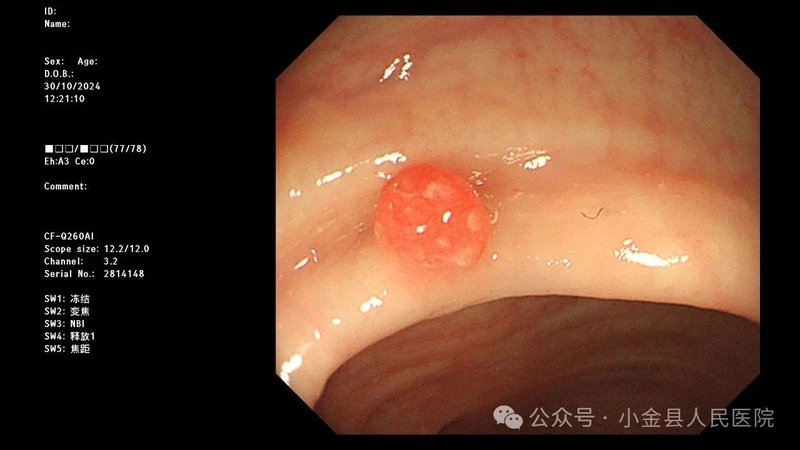

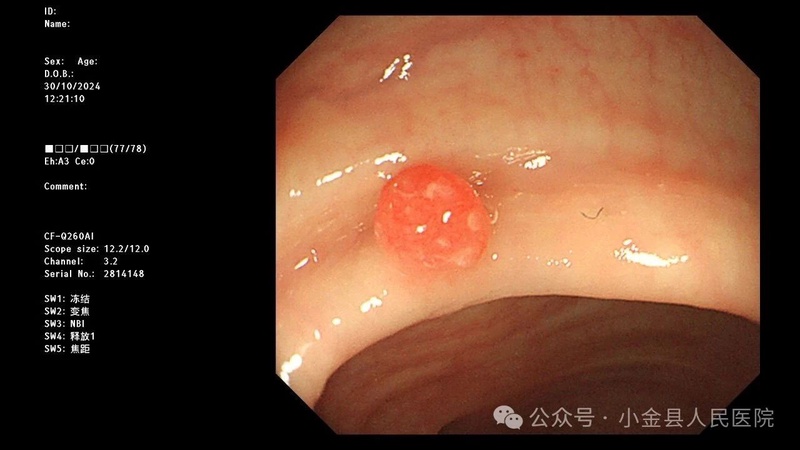

息肉是黏膜表面突出的异常生长的赘生物,在确定其病理性质之前统称为息肉。人体内凡是有黏膜的地方,如胃肠道上、鼻腔里、子宫内膜、肛门、胆囊等,都有可能有这种“小肉球”。根据息肉的病理类型不同,分为炎症性、增生性、腺瘤性等。炎症性息肉、增生性息肉属于良性病变,而腺瘤性息肉如果任其发展有可能发展成为肿瘤。

2、结肠息肉哪些容易癌变?

90%的大肠癌是由肠息肉恶变而来,需要我们高度重视。结肠中肿瘤性息肉包括管状、绒毛状和混合性腺瘤、无蒂锯齿状病变等多种类型,均具有癌变风险。其中具有绒毛状成分的息肉癌变几率比较高,可达到30%。多发息肉比单发息肉更危险,家族性息肉病癌变风险极高。

3、胃息肉哪些容易癌变?

胃内息肉大多数是增生性息肉,以胃底腺性息肉居多,这类息肉癌变率极低,通常随访观察即可。如果发现了腺瘤性息肉,这种属于癌变高风险的息肉,需要及时来医院就诊。

这些人群务必早筛!

1. 年龄≧40岁中老年人;

2. 有报警症状者,若出现以下症状,可能提示息肉或早期癌变:

消化道出血:黑便、便潜血阳性、呕血。

排便异常:持续腹泻/便秘、便条变细、黏液血便。

上腹不适:反复腹痛、饱胀、食欲下降、消瘦。

3. 家族遗传风险人群:

一级亲属(父母、兄弟姐妹)患胃肠癌或息肉病史者,风险增加2-4倍。

遗传性息肉病:家族性腺瘤性息肉病(FAP)、林奇综合征等,癌变率近100%,需从20岁开始定期筛查。

4. 慢性消化道疾病患者

幽门螺杆菌感染者:胃黏膜长期炎症可诱发增生性息肉,胃癌风险增加3-6倍。

炎症性肠病(IBD):溃疡性结肠炎患者10年以上病史者,肠癌风险较常人高10-30倍。

5. 不良生活习惯者

饮食因素:长期高脂低纤维饮食、过量红肉及加工肉摄入(WHO将加工肉列为1类致癌物)。

烟酒嗜好:吸烟者结肠息肉风险增加50%,酒精刺激胃黏膜易诱发息肉。

肥胖与代谢异常:BMI≥30者肠息肉风险升高40%,糖尿病、高脂血症人群需警惕。

6. 息肉或癌前病变病史者

既往发现腺瘤性息肉:复发率约30%,尤其是绒毛状腺瘤或高级别瘤变者。

胃息肉切除术后:尤其胃底腺息肉合并长期质子泵抑制剂(PPI)使用者,需定期复查。

内镜微创切除:阻断癌变的关键窗口期

小金县人民医院内镜中心已成熟开展内镜下黏膜切除术(EMR)、内镜下息肉氩离子凝固术(APC)。

技术优势:

▶ 微创安全,并发症少

▶ 恢复快,费用低

▶ 近乎无创:无需开腹。

▶ 扼杀癌变

内镜中心电话:0837-6777828

科室简介

小金县人民医院内镜中心于2019年建立,现有专业技术人员5名,其中主任医师1名,副主任医师1名,住院医师2名,主管护师1名。现有奥林巴斯电子内镜主机2台(其中290一台,260一台),胃镜2条,肠镜2条,氩气电刀设备1台,C13呼气试验检测机1台,C14呼气试验检测机1台,清洗消毒设备1套。

现已常规开展胃镜、肠镜检查,无痛胃镜、肠镜检查,消化道早癌筛查,C13、C14呼气试验(幽门螺杆菌)检查,内镜下消化道止血(包括氩气刀电凝止血、钛夹止血、注射止血等)、内镜下异物取出术、EMR术、CSP术、内镜下息肉氩离子凝固术(APC)、内镜下空肠置管术等诊治技术。