川西高原医疗新突破:我院成功开展首例胸腔镜微创手术,藏区群众家门口享“精修”

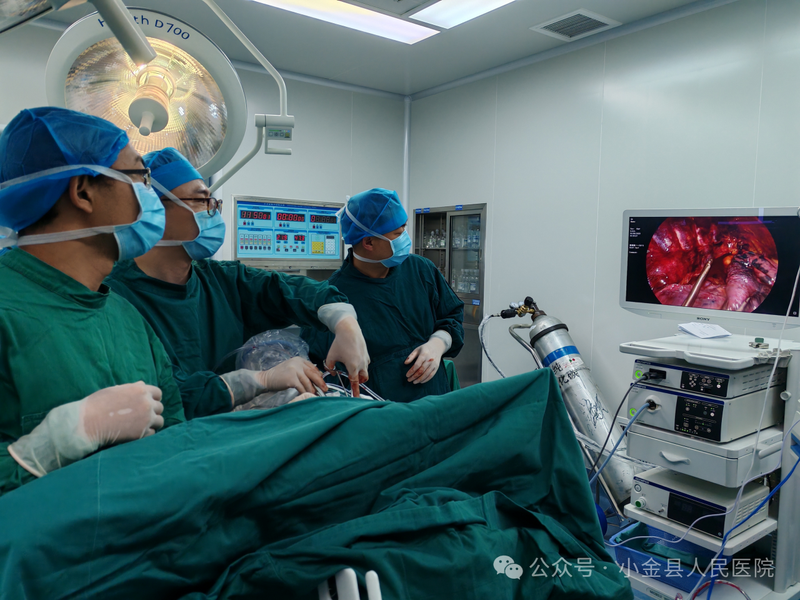

6月4日,对于我院乃至本县区域内高原地区的医疗事业而言,是一个值得铭记的日子。在海拔2000多米的手术室内,一场守护生命的硬仗正在打响。在来自成都中医药大学附属医院的对口支援专家、心胸外科陈岳威教授的带领下,我院外科蔡志军主任、凌武主治医师以及手术室、麻醉科医护人员密切配合,成功为一位高龄藏族男性患者实施了“胸腔镜下肺修补术+右侧多发肋骨骨折切开复位环抱器内固定术”。这不仅是我院完成的首例胸腔镜肺修补手术,更是该技术在川西高原县级医院成功落地的标志性开端!

高原遇险:生命之肺告急

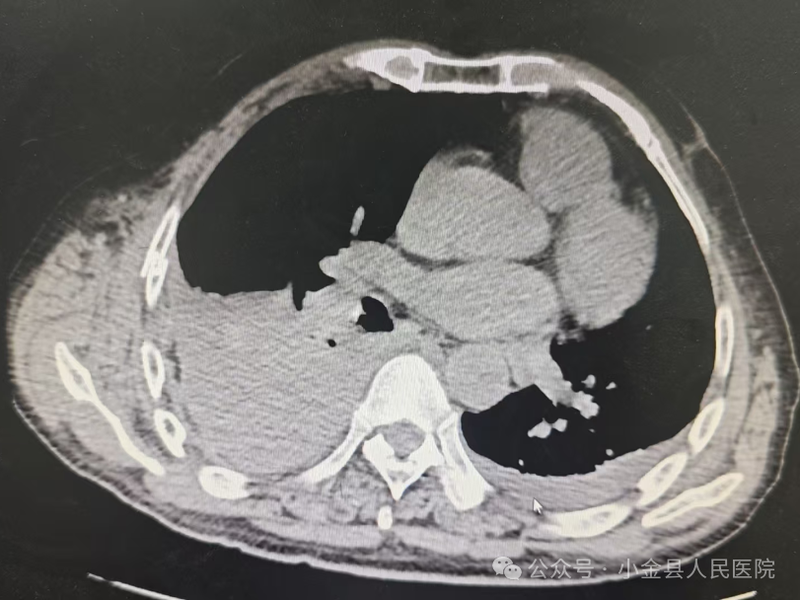

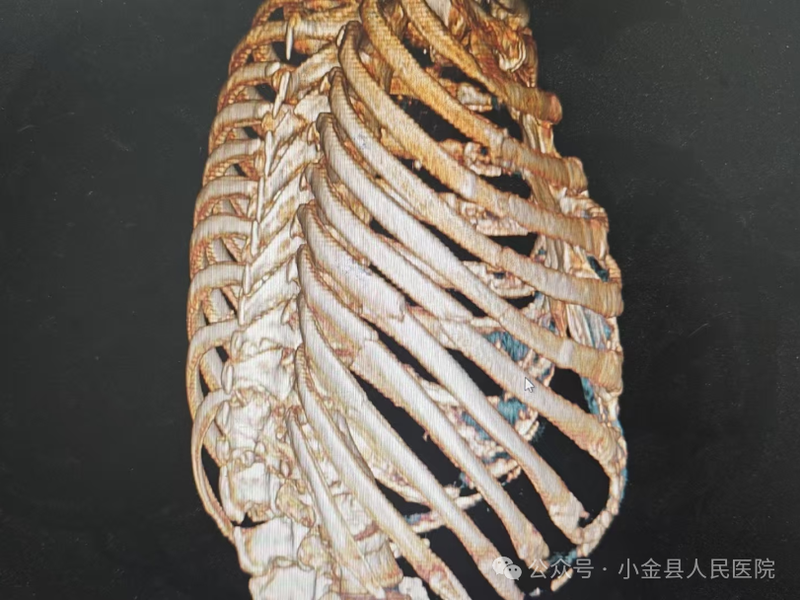

患者是从3米高的坡上滚下而受伤的。老人被紧急送到我院急诊科时,面容痛苦、呼吸困难,情况万分危急。经过快速详细的检查,诊断很快明确:双侧多发肋骨骨折,其中右侧多处肋骨骨折(第1-11肋骨)并错位严重,创伤性血气胸;更严重的是,折断的肋骨刺伤了右肺,导致肺组织撕裂,胸腔内大量积血、积气。

技术攻坚:高原更需微创

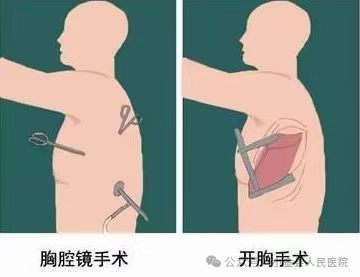

面对这样一位高龄、伤势复杂的患者,传统的开胸手术创伤巨大。需要切开近20厘米的切口,撑开肋骨,手术时间长,术后疼痛剧烈,恢复慢,且极易并发肺部感染、伤口愈合不良等问题。这对于本就处于高原低氧环境、身体机能相对脆弱的老年人来说,风险极高。

“必须用微创技术!”陈岳威教授作为心胸外科专家,深知在高原地区开展微创手术的优势。他果断提出方案:采用胸腔镜微创技术。胸腔镜手术,就是在胸壁上打1到3个直径约1-3厘米的“钥匙孔”大小的操作孔,将微型高清摄像头(胸腔镜)和特殊的手术器械通过这些小孔送入胸腔内。医生看着监视器上放大、清晰的手术视野进行精细操作,从而避免了传统开胸的大切口。

这技术的核心优势是什么?简而言之:创伤小、疼痛轻、恢复快、并发症少,尤其适合高龄、合并症多的患者,也特别契合高原术后恢复的需求。

团队协作:精准施救生命线

方案虽好,但在高原县级医院首次开展,挑战不小。这需要主刀医生精湛的腔镜操作技术、默契的团队配合以及强大的麻醉保障。

· 精准“修肺”:陈岳威教授主刀,蔡志军主任及凌武主治医师协助。他们在患者的患侧胸壁上精准地打入了两个操作孔。高清胸腔镜将胸腔内的损伤清晰传送到大屏幕上:肺部的裂伤、破碎的肋骨、积聚的血液……在放大的视野下,陈教授使用细长的腔镜器械,灵巧、精准地对撕裂的肺组织进行了严密的缝合修补。

· 巧妙“接骨”:接下来是多发且错位严重的肋骨骨折的处理。为了稳定断骨、促进愈合、缓解疼痛,需要在肋骨上放置钛合金材质的“环抱器”进行内固定。虽然这通常需要一个比腔镜孔稍大的切口(约4-7厘米),陈教授利用胸壁肌肉的自然纹理间隙(肌肉间隙入路)进行操作,大大减少了肌肉损伤。他经验丰富地将环抱器精准塑形,稳妥地安放在骨折部位,将错位、断裂的骨块牢牢“拥抱”复位。

· 平稳“护航”:整个手术过程对麻醉要求极高。麻醉科团队(对口支援专家张明强、对口支援专家刘婧、麻醉科主任边学伦等)深知高原环境和肺损伤的特殊性。他们使用双腔插管技术,且在全麻过程中精心管理患者的呼吸,采用了“肺保护性通气策略”,小心翼翼调整呼吸机参数,将手术对脆弱肺部的二次打击降到最低,全程维持着患者血氧的稳定和安全。

首战告捷:高原微创显威力

手术过程顺利,当看到修补好的肺叶随着呼吸正常起伏,固定的肋骨复位良好,监护仪上的生命体征稳定时,手术室里的每一位医护人员都倍感振奋。

术后恢复令人欣喜:

创伤小:患者身上最大的切口仅约7厘米左右(放置环抱器切口),其它腔镜孔更小。这大大减轻了术后疼痛。

恢复快:在医护人员的精心照料下,他在术后第2天就能在协助下翻身、咳嗽、进食等。传统的开胸手术,这一步往往需要更长的时间。

效果好:术后复查显示,肺修补良好,骨折固定稳固。老人脸上的痛苦消失了,呼吸变得顺畅。

“以前听说这种大手术要跑到几百公里外的大医院才行,路上风险太大了。”大爷躺在病床上,话语里充满感激,“这次在家门口的县医院就做好了,身上口子小,也没那么痛,恢复得快多了。真的谢谢成都来的专家和县医院的医生护士!”