【健康科普】高原白内障—多因素叠加导致视力下滑的应对策略

【健康科普】高原白内障—多因素叠加导致视力下滑的应对策略

一、概念阐释:高原白内障——多因素催生的“白色阴霾”

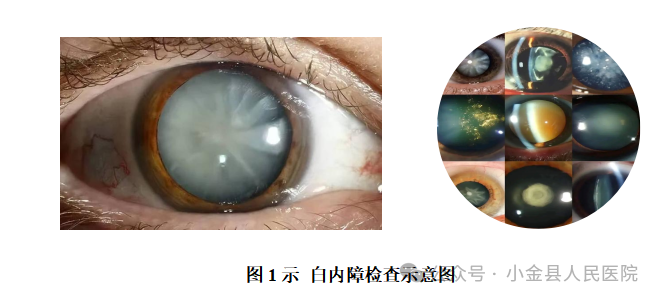

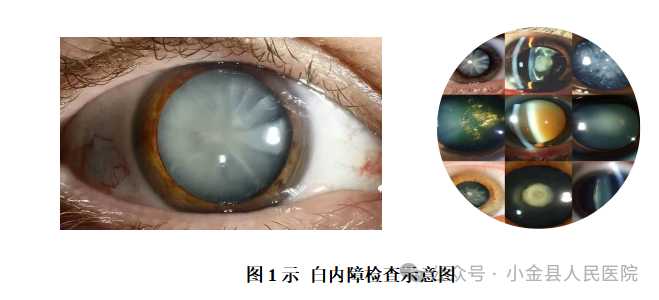

“白内障”既不同原因造成的晶状体部分或全部混浊,如不影响视力则无临床意义。简言之就是晶状体的“玻璃窗户”蒙尘,该疾病由多种病因所导致,比如房水成分、晶体囊通透性改变或代谢紊乱,都会让晶体蛋白变性、纤维间出现“水隙”与“空泡”,透明组织随之混浊。混浊轻微时可无视力症状,一旦加重便成致盲主因,故多见于老年人群。而高原白内障,正是这片高寒雪域用强紫外线、低氧与干燥大风,给晶状体按下的“加速老化键”(见图1)。

二、症状解析:高原白内障的十大临床表现

1.视力渐模糊:最核心征象,眼前常似隔毛玻璃或蒙雾窗,戴镜、换镜均无法提升,且随时间缓慢加重。

2.色觉偏暖:蓝光被“偷走”,混浊晶状体选择性吸收短波蓝光,蓝天、紫花变得暗淡;核性白内障更使整体色调发黄,世界像加上暖色滤镜。

3.对比度滑坡:灰阶难分辨,尤其高空间频率(细密条纹、浅浮雕)对比敏感度骤降,台阶边缘、斑马线看起来“平”,易踩空。

4.屈光“返老还童”:突现老视“好转”,核硬化使屈光指数升高,产生1D~6D核性近视;原有老视突然“减轻”,不戴老花也能看近——实为密度增高的假象,提示病情进展。

5.散光“无中生有”:局部混浊或水隙导致晶状体各子午线屈光力不一,出0.75D~2.0D的晶状体性散光,且度数随混浊加重而漂移。

6.单眼复视/多视:“一个变俩甚至仨”,纤维水隙形成内部棱镜效应,使单眼注视时出现重影或多影,遮盖另一眼仍不消失。

7.眩光:灯火化身“蒲公英”,光线被混浊区散射,夜间对面车灯、街灯呈放射状星芒,雨夜行车尤为危险。

8.夜视力塌方:暗处寸步难行,入眼光子总量减少,暗对比下降,晚间识路、辨脸明显吃力,常需借助强光补偿。

9.视野被啃:缺损形状随混浊走,赤道部楔形混浊可致扇形暗区,后囊下中央混浊则产生针孔样视野缩小,晚期如“管中窥豹”。

10.叠加“老花回退”:最后警报,当核性近视持续加深,老人频繁摘掉老花镜看报,却需凑得更近、更亮—此时晶状体整体硬度增加。

三、病因分解:导致高原白内障的“主要元凶”

1.白内障主要病因

(1)年龄相关性老化:晶状体蛋白随龄氧化、交联与纤维排列紊乱,导致渐进性混浊—白内障的最主要病理基础,几乎呈现“全民化”趋势。

(2)机械性外伤:钝挫伤、穿通伤或电击伤直接破坏晶状体囊膜完整性,干扰离子泵及代谢稳态,诱发外伤性白内障。

(3)代谢性疾病:慢性高血糖通过多元醇通路激活、晚期糖基化终产物(AGEs)积聚及氧化应激级联,破坏晶状体渗透压平衡,形成代谢性白内障。

(4)先天性因素:胚胎期遗传突变(常染色体显性/隐性)、宫内感染(风疹、弓形虫)或代谢障碍(半乳糖血症)致晶状体发育异常,表现为先天性白内障。

(5)药物暴露:长期系统性或局部应用糖皮质激素、胆碱酯酶抑制剂、吩噻嗪类等,可通过激素受体介导的转录调控及氧化应激机制,促进后囊下混浊,归为药物相关性白内障。

2.高原白内障高发病率的特发因素

(1)紫外线长期照射

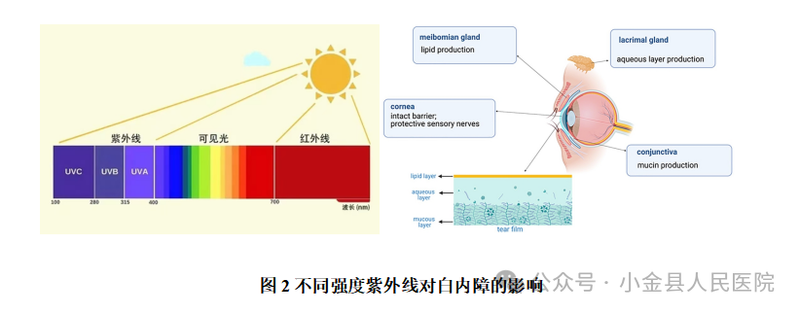

对于长期生活在高原的居民而言,海拔超过3000米的强烈阳光,是改变他们的眼睛健康的元凶之一,其中紫外线中UVB(中波紫外线)能直接穿透角膜,引发晶状体蛋白交联变性—这正是高原白内障高发的核心机制。紫外线中的光子能量会打断晶状体细胞内的硫氢键,导α-晶体蛋白结构破坏。高原居民日均紫外线暴露量高达30~50mJ/cm²(平原约10~15mJ/cm²),相当于每天承受3次“光老化冲击”(见图2)。

(2)低氧环境影响

高原地区气压低,氧气含量少,人体处于相对缺氧状态。在低氧状态下能量供应不足,抗氧化酶活性降低,自由基大量堆积,攻击晶状体中的蛋白质和脂质,使其发生氧化修饰,导致晶状体蛋白质变性、聚集,促使晶状体混浊,增加白内障的发病风险。

(3)干燥多风的气候特点

高原气候普遍干燥,空气湿度低,且多风。眼睛表面的泪膜在这种环境下极易蒸发,难以维持稳定状态。泪膜对于保持眼睛湿润、提供营养物质以及抵御外界病菌侵袭至关重要。泪膜不稳定会导致眼睛表面微环境失衡,角膜和晶状体的正常生理功能受到影响。

四、白内障的治疗——解决该问题的正确方法

如果已经确诊患有白内障,也不必过分担心,现代医学对此有非常成熟有效的治疗方法。

1.基本认知—白内障无“特效药”

目前没有特效药能根治白内障。市场上的一些眼药水(如吡诺克辛钠等)只能在一定程度上延缓早期白内障的进展,但无法使已经混浊的晶状体重新变得透明。手术是唯一公认的、能够有效恢复视力的治疗方法。

2.手术时机—适时手术是治疗疾病的重要方法

过去的观念是等白内障“长熟”(完全混浊)再做手术。现在由于手术技术的进步,标准已经改变:当白内障影响到您的日常生活,如阅读、驾驶、看电视感到困难时,就可以考虑手术,无需也不必等到完全看不见。

主流手术方式:超声乳化白内障吸除术。过程: 这是目前最主流的手术。医生会在角膜边缘做一个非常微小(约2~3毫米)的切口,伸入一个超声探头,利用超声波的能量将混浊的晶状体击碎、吸出。 然后,再通过同一个切口,植入一个折叠的、透明的人工晶体(IOL)到原来晶状体的位置。优点: 手术时间短(通10~20分钟)、切口小、无需缝合、创伤小、恢复快。

关于人工晶体:人工晶体一旦植入,是终身使用的,现在的人工晶体功能多样,除了解决白内障,还可以根据患者的需要:

(1)单焦点晶体: 提供清晰的远视力,术后看远无需戴眼镜,但看近(如读书)可能需要老花镜。

(2)多焦点/景深延长晶体:能同时满足看远、看中、看近的需求,让患者摆脱老花镜的困扰。

(3)散光矫正型晶体:可以同时解决白内障和角膜散光问题。

患者可以根据自己的用眼需求和生活习惯,与医生沟通选择最适合的人工晶体。

3.术后注意事项—保障手术成果的长效守则

(1)术后需要按照医嘱按时滴眼药水,预防感染和减轻炎症。

(2)避免脏水进入眼睛,短期内避免剧烈运动和重体力劳动。

(3)定期复查,确保恢复顺利。

五、预防方式—高原居民远离白内障的“生活小妙招”

1.佩戴能100%阻挡紫外线的太阳镜

选择标准: 选择标有“UV400”或“100% UV防护”的太阳镜。这表示能阻挡所有波长的紫外线。镜片颜色与形状: 灰色、茶色或绿色的镜片失真较小。最好选择包裹式或弧形的镜片,能从侧面阻挡紫外线,提供全方位保护。提醒: 并非颜色越深防紫外线效果越好,没有UV防护的深色镜片反而会使瞳孔放大,让更多紫外线进入眼内,伤害更大。阴天也要佩戴,因为紫外线能穿透云层。

2.佩戴宽檐帽或使用遮阳伞

这是对太阳镜的有效补充,能进一步减少从上方和侧面照射到眼睛的紫外线和眩光。

3.注意营养补充

多摄入富含维生素C(如柑橘、猕猴桃)、维生素E(如坚果)和叶黄素(如深绿色蔬菜、玉米)的食物。这些抗氧化剂有助于抵抗自由基对晶状体的损伤。保证充足饮水。维持身体水分平衡,有助于眼部组织的健康。

4.避免长时间暴露于户外强光下

尤其是在紫外线最强的上午10点到下午4点之间,尽量减少不必要的户外活动。

5.定期进行眼部检查

建议高原居民每年进行一次全面的眼科检查,以便早发现、早监控。

综上,高紫外线是高原白内障的“重要元凶”,缺氧、干燥“推波助澜”。想保住晶状体,先把防晒刻进骨子里—UV400墨镜+宽檐帽是每日标配。一旦混浊挡路,别被眼药水“忽悠”,到眼科进行专业化、精准化治疗才是安全、高效、立竿见影的复明正道。