高原冬季,警惕“体内炸弹”主动脉夹层——环境、风险与应对策略

在高原地区,冬季的意义远非严寒那么简单。稀薄的氧气、强烈的紫外线与凛冽的寒风交织,共同构成了一道对心血管系统的“压力测试”。在众多冬季高发的心血管急症中,主动脉夹层以其起病急骤、病情凶险、死亡率极高而被称为“旋风杀手”或“人体内的不定时炸弹”。了解高原环境如何“催化”这一疾病,对于生活在这里的每一个人都至关重要。

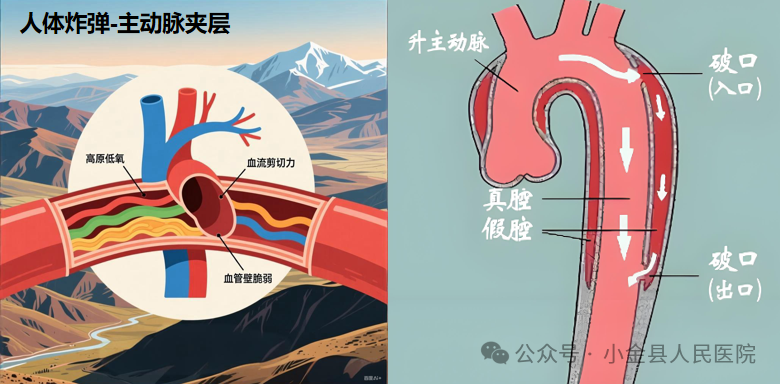

一、 什么是主动脉夹层?

我们可以把人体最大的动脉——主动脉,想象成一根由内、中、外三层结构构成的厚壁水管。主动脉夹层,就是由于内膜出现破口,高速、高压的血液从破口冲入主动脉壁的中层,形成“假腔”,并将动脉壁活生生地撕裂、剥离开来。这个“假腔”就像在血管壁里吹起了一个随时可能破裂的气球,它一方面压迫真正的血管“真腔”,导致重要脏器缺血;另一方面,血管壁因此变得极其薄弱,一旦外膜承受不住压力发生破裂,患者会在几分钟内因大出血而死亡。

二、 流行病学与病因:高原环境是风险的“放大器”

(一)高原流行病学特色:

▶发病率:主动脉夹层并非罕见病,年发病率约为每10万人中有5-30例。它好发于45-70岁的男性,男女比例约为25:1。虽然全球数据相似,但在高原地区,由于独特的自然环境,主动脉夹层的发病年龄可能相对提前,且患者常伴有更典型的高原性病理生理改变。

▶季节性:高原冬季的酷寒、低氧和巨大的昼夜温差,导致血管剧烈收缩、血压极易飙升,使得冬季成为主动脉夹层的“绝对高发期”。

(二)高原特有的高危因素与病因:

▶高原高血压与高血压性心脏病:这是最核心的危险因素。长期低氧环境刺激交感神经兴奋,并可能通过一系列机制导致肺动脉高压及系统性高血压发生率增高。许多患者血压控制不佳,血管长期承受着“高压冲击”。

▶高原红细胞增多症:为代偿低氧,身体产生过量红细胞,导致血液黏稠度显著增加。这不仅加重心脏负荷,还像“泥沙俱下的洪水”一样,更易冲击并损伤血管内膜。

▶血管内皮功能直接受损:高原低压低氧、强紫外线辐射等环境因素,已被研究表明可直接或间接损害血管内皮细胞的功能,使其变得更脆弱,更容易破裂。

▶遗传因素叠加环境压力:对于本身就有马凡综合征等遗传性结缔组织病的人群,高原环境会极大地加速其主动脉的病变进程。

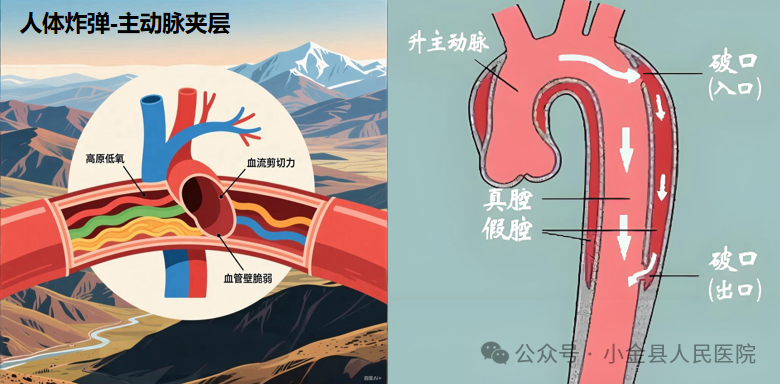

三、病理与分型:诊断与治疗的决策基石

▶医学上根据撕裂(破口)的位置进行分型,最常用的是Stanford分型:

▶ A型夹层:破口位于升主动脉。这是最危险的类型,约占2/3,因为它极易破裂入心包导致心脏压塞,或累及冠状动脉导致心梗。A型夹层是外科急症,必须立即手术。

▶ B型夹层:破口位于降主动脉(左锁骨下动脉以远)。相对A型风险稍低,通常首选内科保守治疗或微创的腔内修复术。

▶在高原地区,A型夹层的救治时间窗更为紧迫,因为低氧环境会加剧重要脏器(如心、脑、肾)的缺血损伤。

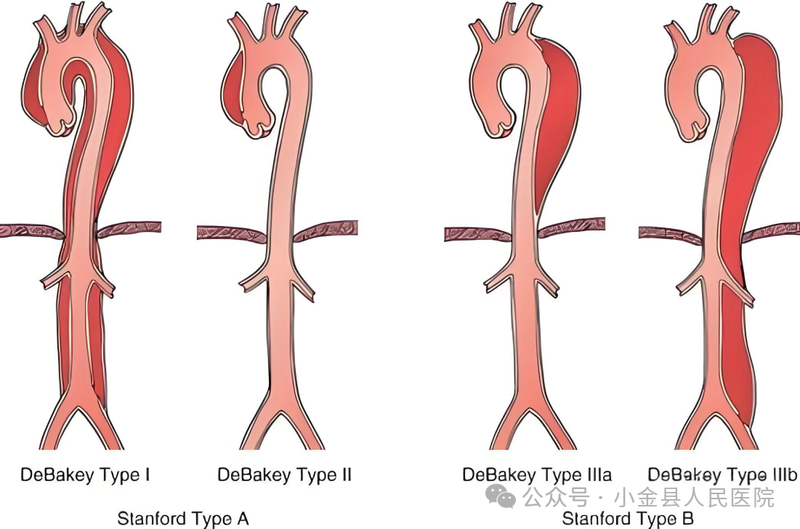

四、诊断:与死神赛跑,症状是关键警报

时间就是生命。识别主动脉夹层的典型症状至关重要,剧烈疼痛是最常见的首发症状。表现为突发的、难以忍受的“撕裂样”、“刀割样”剧痛。部位多位于前胸部或肩胛间区,并可随夹层撕裂的路径向下移动至背部、腹部。由于肢体动脉被压迫,还可能出现双侧血压或脉搏不对称;累及主动脉瓣可能导致急性心衰、晕厥;夹层累及分支动脉,可引起脑卒中(中风)、肢体缺血、腹痛、血尿等。一旦出现上述症状,必须立即拨打急救电话,平卧休息,避免活动。确诊需要依靠影像学检查,如主动脉CTA(计算机断层扫描血管成像),它是诊断的“金标准”。但在高原,需特别注意:其疼痛易与急性高原病、肺栓塞、心肌梗死等高原常见急症混淆。高原地区地广人稀,一旦出现可疑症状,决策必须果断,送医必须迅速。

五、 治疗:拆除炸弹的两大策略

治疗方案完全取决于夹层分型:A型夹层:手术是唯一救命的办法,目标是切除内膜破口所在的主动脉段,用人工血管替换,并重建主动脉瓣和冠状动脉,手术复杂、风险高,但别无选择。B型夹层:可以选择药物或者微创介入,药物治疗首要任务是严格控制血压和心率,使用β受体阻滞剂等药物,降低主动脉壁的压力,防止夹层扩展;对于复杂或高危的B型夹层,可采用微创介入治疗,通过股动脉导入带膜的支架,覆盖内膜破口,使“假腔”内的血液凝固、血栓化,从而达到治愈目的。

在高原地区,但执行中面临挑战,患者可能并存高原红细胞增多症,增加了手术治疗A型夹层术中体外循环凝血和血栓的风险。术后,低氧环境也对心肺功能恢复提出了更高要求。围手术期管理中血压和血氧的精准管理至关重要,需充分考虑高原生理特点。腔内修复术是B型夹层的利器,但术前需精确评估入路血管,高原患者的血管条件可能更具挑战性。因此,治疗不仅是降压,还需兼顾降低血液黏稠度(如必要时进行血液稀释疗法),实现“降压”与“降黏”双管齐下。

六、 预后与预防:高原生存的主动健康管理

(一)预后:总体死亡率依然很高。成功救治后,患者必须接受终身、严格的随访。在高原环境下,主动脉再次出现问题(如新发破口或动脉瘤形成)的风险相对更高。

(二)预防——适应高原,主动干预:

1. 血压管理是生命线:对于高原居民和长期工作者,定期监测血压是“必修课”。一旦确诊高血压,必须遵医嘱规律服药,将血压控制在理想范围内,避免因感觉良好而自行停药。

2. 血液状态监测:定期检查血常规,关注血红蛋白和红细胞压积水平。若出现显著的高原红细胞增多症,应在医生指导下进行干预,预防性降低血液黏稠度。

3. 倡导健康生活方式:

戒烟限酒:吸烟和大量饮酒在高原对血管的损害是“雪上加霜”。

温和运动,避免爆发力:避免突然的、需要屏气的剧烈活动(如急速扛重物),以防血压瞬间剧增。

保暖与防感冒:高原冬季保暖是有效的心血管保护措施。

4. 高危人群筛查:有高血压家族史、或怀疑有遗传性疾病(如马凡综合征体型)的人群,应主动进行心脏彩超筛查,了解主动脉根部的宽度。

5. 移居者的健康适应:从平原进入高原的人群,应给身体足够的适应时间,避免立即投入重体力劳动,并密切关注身体信号。

6. 警惕信号:一旦出现突发的、剧烈的胸背痛,切勿忍耐,务必立刻就医。

在高原,主动脉夹层不仅是血管疾病,更是环境与身体相互作用失衡的“终末事件”。面对这颗被高原环境“武装”得更加危险的“体内炸弹”,我们唯有通过更深刻的认知、更严格的自我管理和更迅速的应急反应,才能为自己和家人的生命,构筑起一道坚实的防线。

图片来自网络或AI生成及人工合成